|

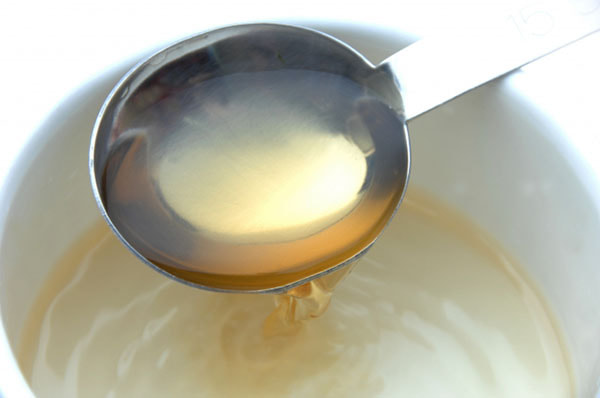

さし「酢」せそ さ=砂糖、し=塩 ときて、次はす=お酢です。酢と一言に言っても、原料は色々。米や雑穀などの穀物の他、リンゴやぶとうなどさらに醸造方法も多様で、単に酸味料としてではなく風味や色香りなどその特徴によって様々な料理に使われてきました。自炊していても、お酢はあまり使わないという方もいるかもしれませんが、酸味を生かした料理のバリエーションや健康効果など、使わないともったいない。ぜひよい酢を選んで常備してください。 店頭にはいろいろな種類の酢が並んでいますので、どれを選んだらいいのか迷うかもしれません。使用する料理によりますが、和食で「酢」といえばまずは「米酢」です。お酢は穀物や果物を発酵させて作るものなので、それぞれの地域で飲まれているお酒と同じ原料のものが多く、和食の代表である寿司をはじめ、米を主食とする料理との相性もいいのがポイントです。 おいしいお酢 良いお酢には、酸味の中にも甘みや旨みがあり、その味の奥行は料理の仕上がりに影響しますので、ちゃんとおいしいお酢を選びたいですね。酢は常温で腐ることはありませんが、開封後はできるだけ冷暗所で保存し、暑い時期は冷蔵庫に入れておくと、風味が長持ちします。消費期限を過ぎた場合も害はありませんが、風味が飛んで美味しくなくなるので、古くなったお酢は料理に使うのはやめて、掃除などに使うと良いでしょう。(シンクの水垢掃除など、お酢やクエン酸を使うときれいになります) 一度に使う量は少ないのですが、使い続けるものなので、他の調味料同様に、原料や醸造方法の安全性については確認しておきたいところです。色々な原料が混ざった調味酢は便利ですが、どんな材料を使用しているのか確認できないことが多いので、昔ながらの製法で、原材料の安全性をきちんと表示しているメーカーのものがおススメです。 お酢以外の酸味

酸味ということでいえば、醸造酢のかわりに、柑橘果汁を使用することもあります。高知では柚子果汁以外に、ぶっしゅかん、直七など、他の土地ではあまり見かけない柑橘を使用することも多く、これら酸味の強い柑橘を総称して「酢みかん」と呼んでいます。いずれもクエン酸の他にビタミンが豊富で、柑橘ならではの香りがあることから、郷土料理の他に、デザートや清涼飲料などいろいろな食品に利用されています。 徳島名物の「すだち」といえば、「酢断ち」から来ていて、米から作る醸造酢が贅沢だった時代から、酸味の強い柑橘が酸味料として重宝されていました。四国では土地ごとに好まれる柑橘があり、それぞれにこだわりもあるので、各地を回ってその土地ごとの柑橘酢を食べ比べてみるのも面白いですね。 コメントの受け付けは終了しました。

|

ARCHIVES

12月 2021

CATEGORY

すべて

|