|

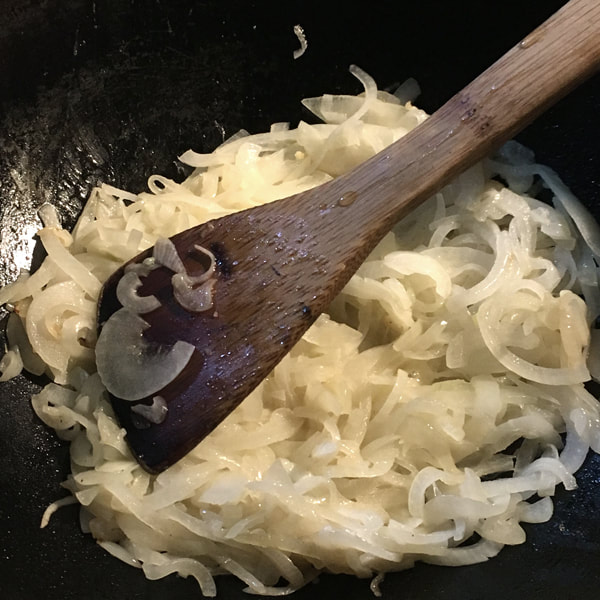

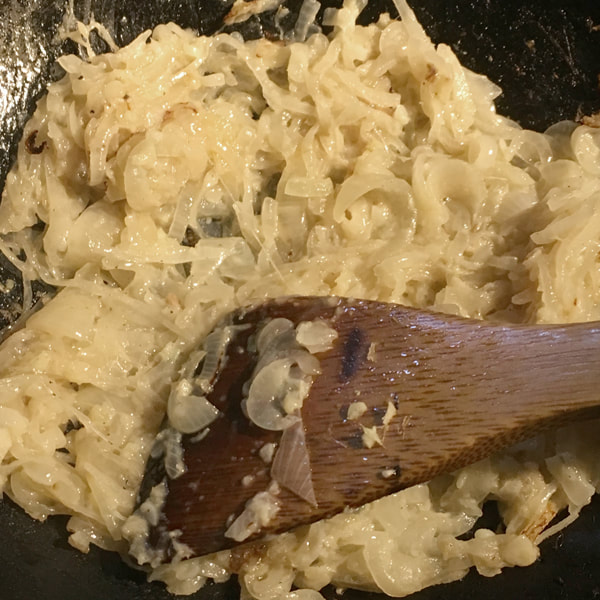

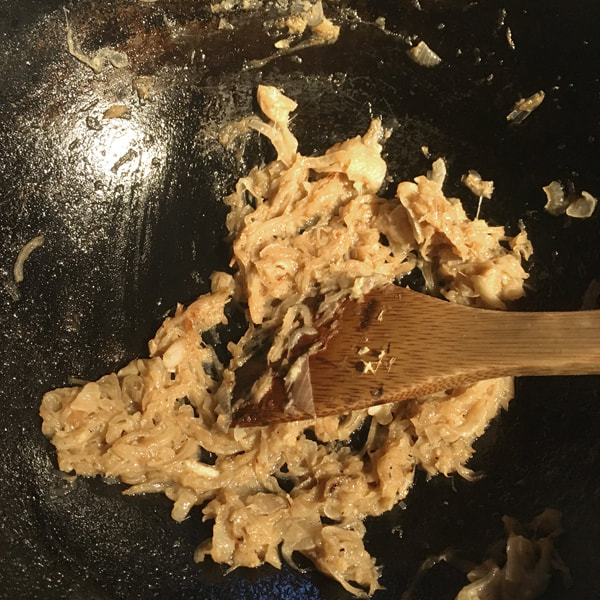

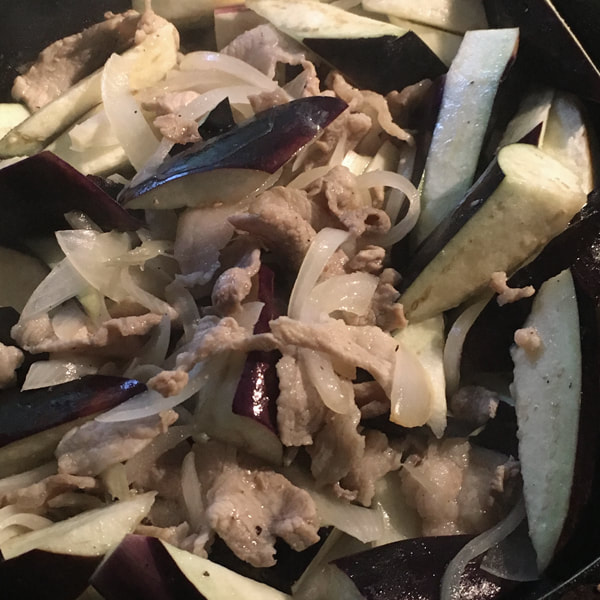

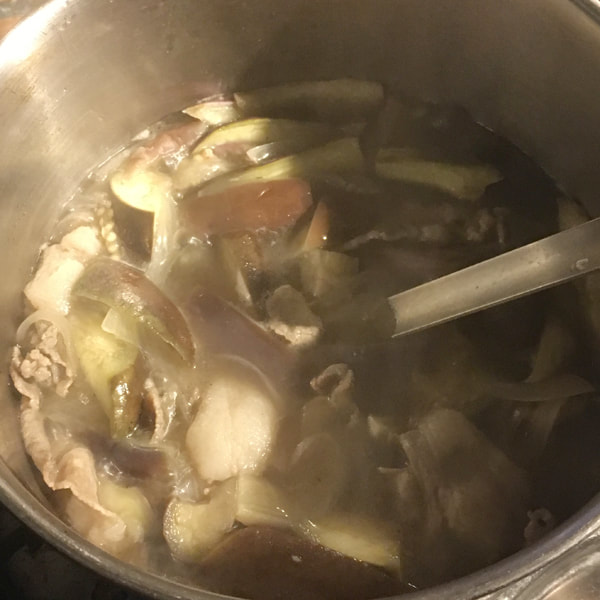

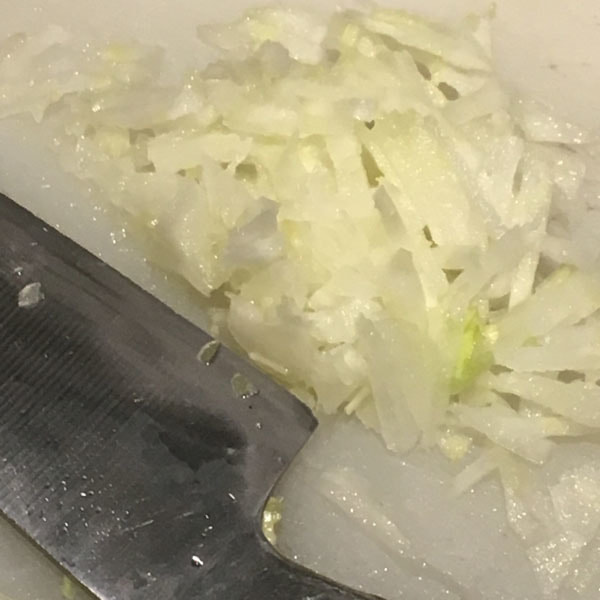

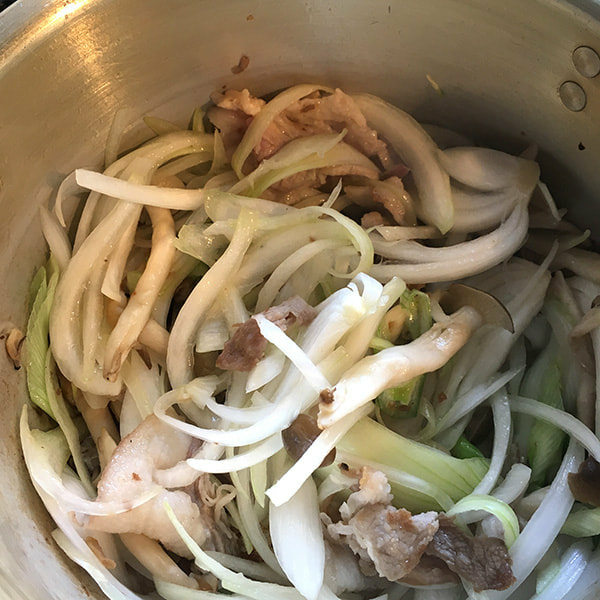

カレー大好き! 今までいろんな野菜レシピを紹介してきましたが、意外となかったカレーのレシピ。最近はスパイスをたくさん使った本格的なカレーを自宅で作っちゃうカレーファンも増えているということですが、手始めにはあまり背伸びせず手作りカレーもハードル低めからはじめたいと思います。 30代で胃腸にダメ出しされる。 カレーといえば、ポピュラーなのは市販の固形ルーをつかったおうちカレーです。が!30過ぎた頃からかしら。食べたらいつも胃がもたれる。。という状況に。かたやお店で辛~いインドカレーを食べてもへっちゃらだったりするので、なんでだ!?と思っていましたが、原因はこれまた油。常温で固まる油は胃で分解しにくく、胃もたれしがちです。固形のカレールーって夏場も溶けたりしませんものね。お皿洗いした時にあらためてわかるそのしつこさよ。あのこなれなさが食道胃袋で展開しているのですからなるほど、もたれるワケだ。 懐かしカレーへの道・・・ カレーが大好きなので、そこはなんとか固形のルーを使わずに、小麦粉とバターを炒めて作る自家製ルーで、昭和の洋食風カレーを作ってみようと思い立ちます。そう。昔は固形のルーなんてなくて、小麦粉とカレー粉を炒めて自家製のカレールーを作っていたのです。ある程度の年齢以上の人は記憶にあるかも。そんなに難しく考えずに作ってみていただきたいです。 ナスと豚肉の 昭和洋食風カレー 【材料】4~5人分 ・有機なす 2本 ・玉ねぎ 1個 ・豚肉こまぎれ 200g +塩、胡椒 ・塩 小さじ1 ・水 カップ4はい ・醤油 大さじ1 ・きび砂糖 大さじ1 カレールー ・玉ねぎ 2個 ・有機生姜 ひとかけ(すりおろしで大さじ1) ・にんにく ひとかけ(すりおろしおおさじ1) ・バター 20g ・油 大さじ2 ・塩 小さじ1 ・カレー粉 大さじ3 ・薄力粉 大さじ3 ・トマトケチャップ 大さじ4 +最後の調味は味見をしながら、塩、醤油、トマトケチャップ、砂糖などを好みで足す。 ひとことメモ 主な具材は、玉ねぎとナスと豚肉です。お好みで他の野菜を入れてもいいですが、味噌汁と同じで取り合わせはセンス。今回のレシピにジャガイモ人参は入れないでくれというのが、レシピ開発者のこだわりです。これに足すとしたらミニトマトとかしめじかな。 カレー粉は、いろんなメーカーから出ています。オーガニックのものもあるのですが、問題はその配合。。数種使ってみたものの、いまだ好みのものが見つからず、今回はどこでも入手できるポピュラーな赤い缶入り(王道のS&B赤缶)を使用しました。 これも原料はスパイスのみで、添加物は入っていないのですが、有機栽培のスパイスを使用したカレー粉があればうれしい。(おや!ガラムマサラはあるみたいですね→https://www.sbfoods.co.jp/products/detail/15458.html 次回はこれにターメリック足して使ってみます) 【作り方】 1・ルーを作ります。 たまねぎ2個を半分に割り、繊維を断ち切る方向で薄切りします。にんにく、生姜は皮をむいてすりおろし、またはみじん切りにします。 鍋にバターと油を入れて弱火で溶かし、切った玉ねぎと、にんにく、生姜、塩小さじ1を入れて中火で炒めます。全体に火が通って、玉ねぎが透明になったらいったん火を止めて、蓋をして蒸らします。 ※ 玉ねぎをあめ色に炒める時、ずっと加熱し続けるよりも、加熱→蒸らしを繰り返す方が、調理時間もガス代も節約できます。蒸らしている間に他の作業を進めましょう。 5分ぐらい蒸らしてから、再度火を通し、全体がふつふつと熱くなって薄く色づいてきたらまた火を止めて蒸らします。 さらに5分蒸らしてから炒め、薄茶色になったら、油大さじ1とカレー粉、薄力粉、塩、トマトケチャップを入れてこげつく寸前まで弱火でじっくりと炒めます。 鍋底がほんの少し焦げる!ぐらいの時に火を止めて。焦がし過ぎも注意。これにて特製ルーの完成。余分に作って冷凍しておくと便利! 2・具材を調理します。 ナスは縦4等分にして、画像のような細めの乱切りにします。玉ねぎは半分に切ってから繊維にそって大きめに切ります。豚こまぎれは、食べやすい大きさに切って、塩、胡椒をしておきます。玉ねぎは、ルーの時とは逆の方向、やや大きめに切る。 3・鍋に油を大さじ1入れ、弱火であたためて鍋底全体に広げ、中火にしてから豚細切れを入れて、8割火が通るぐらい(少しピンク色が残るぐらい)炒めます。次に野菜と塩小さじ1を入れて強火で炒め、全体にしんなりしたら水カップ4を入れ、蓋をして中火で15分ぐらい煮ます。野菜に火が通ったら、醤油ときび砂糖を入れてさらに5分煮て火を止めます。 豚肉に8割ぐらい火が通ったら野菜と塩小さじ1を入れます。(ここでの塩は野菜から水分を引き出すために使っています) 4・玉ねぎがしんなりしたところで、水を入れます。 4・最後にルーを加えて味を整えます。

ルーの鍋に煮汁を少しずつ加えてゆるめてから、具材の鍋に戻し、煮立ててから、味を整えて完成です。 ※ 味を整えるのは塩、醤油、ケチャップの他、和風だしの素(化学調味料無添加のもの)なんかを加えてもおいしいです。 おいしい揚げものが食べたい! 普段できるだけ安全な食べ物をと気をつけている人の中でも、案外ノーマークだったりする揚げ油。原料の産地や加工方法などによって、風味や安全性も全く異なるので実は要注意です。おいしい有機野菜をもっとおいしく食べていただくために、これから油と調味料について詳しく解説したいと思います。 どんな油を使っていますか? スーパーでよく見かけるのは、1リットル入りで300円から500円の油です。しかし店によっては1000円近く、さらにそれ以上高い揚げ物用油も販売されています。この価格の差はなんだと思われますか?そして、両者にはどんな違いがあるのでしょうか? 油の抽出方法 油の抽出方法は、大きく2種類にわけられます。 1.圧搾法 昔ながらの方法で、菜種やゴマなどの穀物に重しで圧力をかけて、しみだした油を漉すなどしたもの。素材から抽出できる油の量が少なく、抽出時間も長くなるので、効率が悪く、価格が高くなりますが、加熱処理をしていないので、油脂の成分が変化しておらず、酸化しにくいのが特徴です。 2.抽出法 ヘキサンという溶剤を使って材料から油を取り出す方法です。油脂分の少ない大豆や米ヌカでは、菜種のように圧搾しても油を取り出すことはできないので、すべての製品でこの方法を使用しています。圧搾法よりも搾れる油の量が多く、効率が良いので、安価な油を製造することができます。 ヘキサンについて ヘキサンは石油由来の有機溶剤です。そのまま摂取すれば人体に有害ですが、油の製造に使用する場合は、製造工程で完全に除去されるので、抽出した油にはヘキサンは含まれていません。それならば、特に問題もなく、安くて効率がいい方がいいと思われるかもしれませんが、実はヘキサンよりも、抽出後の油を精製するために加熱することによって油の構造が変化し、悪名高いトランス脂肪酸※1が生じたり、低温圧搾の油と比較すると酸化しやすい油になっているということの方がむしろ心配です。 ※1トランス脂肪酸 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E8%84%82%E8%82%AA%E9%85%B8 揚げ物を食べて、胃もたれや胸やけをおこすということは、このように酸化した油を摂取している可能性が高いのです。良い油を使用したとしても、温度を上げすぎたり、長時間使用し続けたりすると、いずれ油は酸化するので、上等の圧搾油でも使用方法によっては害になるということにも注意する必要があります。 油の原料について 安い油ほど原料コスト削減のため、効率重視の農産品が原料として使用されています。特に油では「遺伝子組み換え作物」※2を使用している可能性があります。油脂それ自体を販売する場合、原材料に対して「遺伝子組み換えではない」という表記が出ているものが大半ですが、業務用の油など、惣菜や菓子に使用する場合は、表示義務がないため、知らず知らずのうちに遺伝子組み換えの作物を摂取してしまう可能性が高いということです。 ※2 遺伝子組み換え作物 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%B5%84%E3%81%BF%E6%8F%9B%E3%81%88%E4%BD%9C%E7%89%A9 (この項目にはウィキペディアにおける良記事を示す☆のマークがついていますね) 例えば、サラダ油の原料として、よく綿の実の油が使われますが、綿に関しては、主に食用ではなく繊維生産が目的であるため、生産効率のいい遺伝子組み換え品種への移行が、比較的抵抗なく進められてきました。その割合は世界中の綿花生産量の約75%にものぼるといわれています。ここで綿の実は副産物になるのですが、当然そちらもほとんどが遺伝子組み換え作物ということになります。そしてこの綿実油は安価な上、サクサクと軽く揚がるので、低価格なスナック菓子や冷凍食品のフライなどにもよく使用されています。 遺伝子組み換え作物については、それを摂取したことによる人体への影響はまだ解明されていません。ただその先が未知数なのに、許可されているから大丈夫と思えるはずもなく、少なくとも私はこの無責任な人体実験にあえて身を挺すことはありません。「ただちに害はない」ということはすなわち、「もっと後で何かあっても責任は取れないよ」ということですから。 おすすめの油 難しい話はこのへんで、具体的油を選ぶためのチェックポイントとおすすめの油についてまとめます。 ポイント1・遺伝子組み換え作物を使用していない ポイント2・低温圧搾(コールドプレス) 一番搾り※3 低温圧搾で抽出できる原料としては、菜種とゴマが一般的ですが、普段使いには菜種が適しています。焙煎していないゴマを搾油した「太白ごま油」は、やや高価ですが、風味も良く、サクッと揚がるので天ぷら専門店でも使われています。 ※3 一番搾り 圧搾では、搾りかすに油分が残るので、搾りかすから抽出法でさらに油をしぼって圧搾の油と混合して販売している場合もあります。一番搾りと表示がある場合は、低温圧搾の油のみを使用しているということです。 さらに国産材料を使用した油なら理想的ですが、国産の菜種は生産量が少ないので、普段使いとして、非遺伝子組み換え、オーストラリア産菜種油を使用した菜種油を使用しています。揚げかすや粉が混ざると、酸化の原因になります。必ずオイルポットを用意して、使用後はこまめにろ過。温度管理に気をつけて、酸化させないように、揚げ物の後は炒め物にも使い、油が疲れる前に※4つぎたしながら、常に回転するようにしています。 ※4 油を捨てないで使う方法 良い油は、できるだけ無駄なく利用したいところ。揚げ油は一回使ったら捨てる。という人もいますが、それではもったいない。コツさえつかめば、油は長持ちしますし。うまく使い切ることもできます。 まずは、揚げかすをろ過するオイルポットを用意して、使ったらまず熱いうちにろ過。油を使い続けると、油の粘度が増して、からっと揚がらなくなってきますので、そういう時は、めんどうがらずに一度火を止め、油を一度ろ過してから新しい油を2~3割足せば、またからっと揚がるようになります。オイルポットの油は、揚げ物だけでなく炒め物にも使うようにすると、使った油が酸化する前に使い切ることができます。魚介を揚げた時は、油ににおいがつきますので、少々もったいないようですが新聞紙などに染み込ませて処分しています。 菜種油のおすすめ 安全はもとより、目から鱗のおいしい揚げ物。一番のコツは油選びです。さっそく試してみてくださいね。

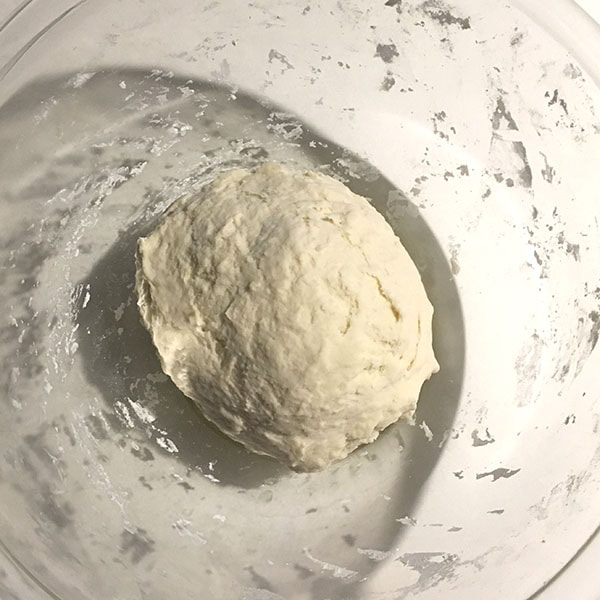

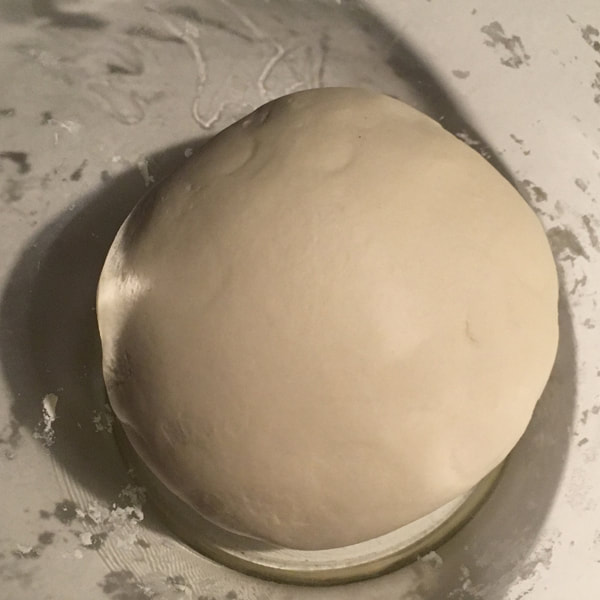

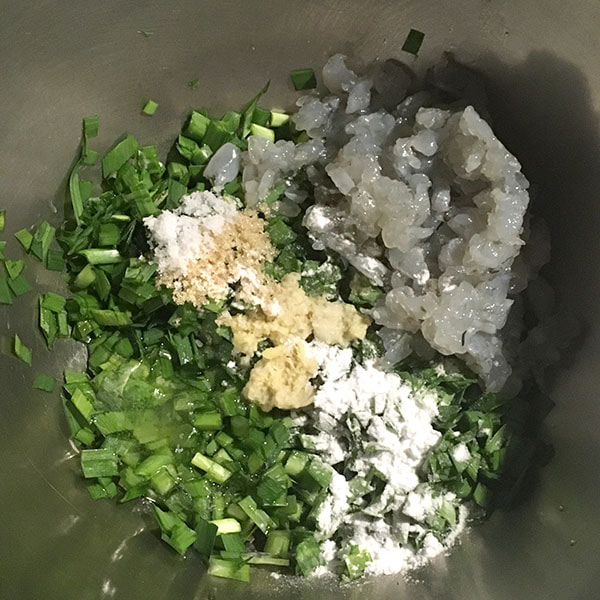

肉も魚も入っていないのに、ごちそう感があって、作り置きもできるので便利。我が家の夏の定番メニューです。お野菜は色々入った方が、彩りも栄養価も高いのですが、全部そろわなくてもオッケーです。でも、ナスとオクラは入れたいですね。。(ええ、美味しいからですよ。我々が栽培しているから、という理由だけではありません ^_^;) 【材料】2~3人分

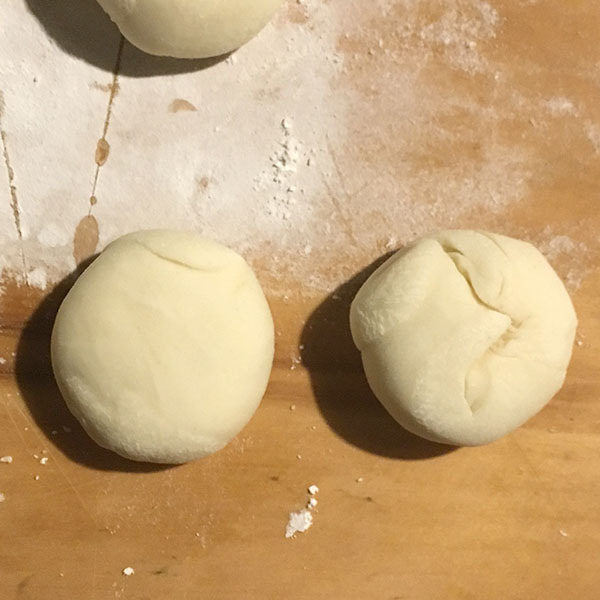

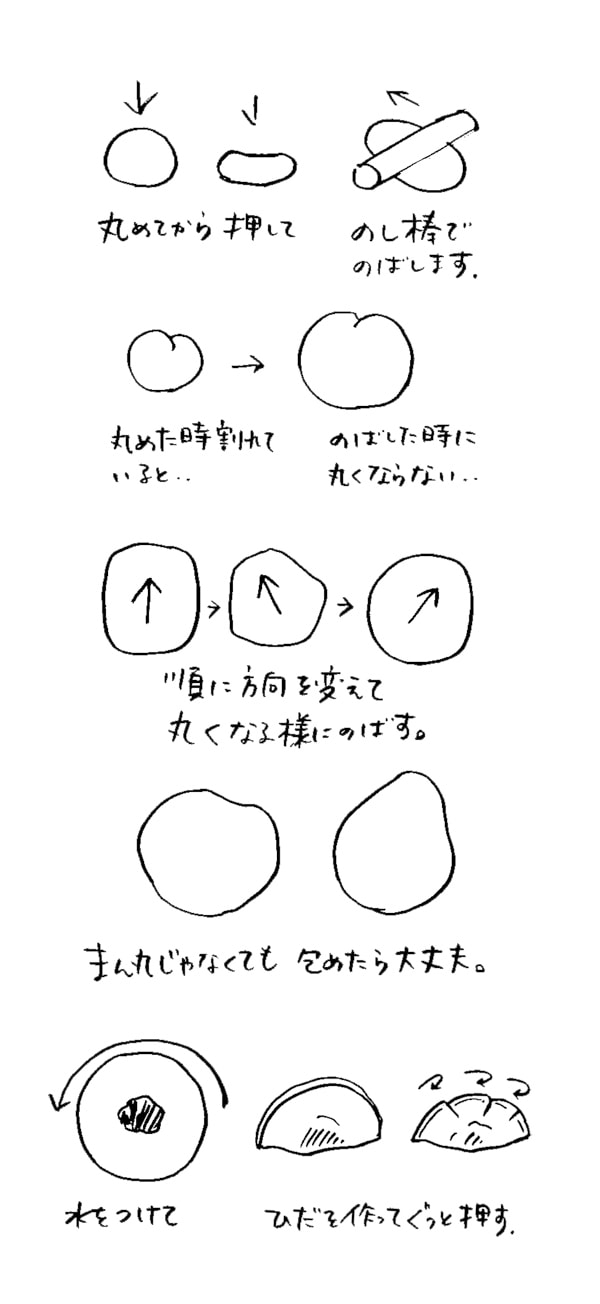

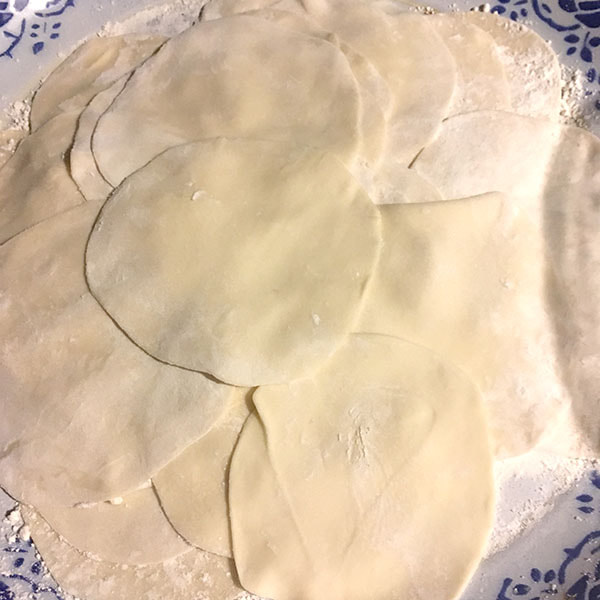

・有機なす 2本 ・有機オクラ 5~6本 ・その他、好みの夏野菜(かぼちゃ、ピーマン、ししとう、ズッキーニなど) ・揚げ油 適量 (低温圧搾の菜種油) 漬け汁 ・めんつゆ(ストレート ) 1カップ ※手作りのレシピはこちら→ねばねば☆パワーそうめん ・有機生姜 ひとかけ ・青しそ 2枚 ・大根おろし 少々 【作り方】 下ごしらえ ・野菜を洗って、食べやすい大きさに切りそろえます。油がはねるので、水気がついていたらふき取っておきます。 ・生姜をすりおろして、めんつゆに混ぜておきます。 1・180℃に熱した揚げ油に、切った野菜を入れて揚げます。(油に対して、野菜を入れすぎないように注意) できるだけ種類別に、固いものから順番に揚げます。カボチャ、ズッキーニなどは他の野菜よりも揚げるのに時間がかかるのではじめに、オクラやナスは2分程度、ピーマンやししとうはもっと短い時間で火が通ります。揚げた野菜は、ザルやキッチンペーパーを敷いた皿などに取り、油を切ってから漬け汁に浸します) 揚げ油は、揚げている途中に、量が減ったり、色が濃くなったりすれば、つぎ足して使用します。野菜のかけらなどが油に残っていると、それが焦げて、油の風味が変わりますので、こまめに引き上げて。 2・油を切った野菜を熱いうちにめんつゆに浸します。(浸してすぐに食べられますが、1~2時間浸しておくと味が染みてきます) 3・2を浅い鉢などに盛りつけ、大根おろしと細く刻んだ大葉を添えて完成です。(このトッピングはなくてもいいのですが、写真の様に薬味を天盛り※にすると、お店みたい。おいしそーって言ってもらえたら、作る方のモチベーションもアップ。見た目から食欲をそそるのも大事!) ※ 天盛りとは 日本料理の盛りつけ方法で、料理の上に薬味や香の物を小高く載せることをさします。まだ誰も箸をつけていませんという意味もあります。 【ひとことメモ】 ・冷蔵庫で2~3日保存できます。 ・暑くて食欲がない時は、めんつゆ1カップに対して、米酢を小さじ2、お砂糖を小さじ1加えて軽く煮立てた漬け汁にアレンジすると、さっぱりと甘酸っぱくて食が進みます。 ・ごはんのおかずとしてはもちろん、おそうめんに漬け汁ごとかけて食べても美味しい。栄養バランスもばっちり! ギョウザといえば、焼き餃子をイメージする人が多いかもしれませんが、本場中国では水餃子の方がよく食べられているそうです。今回はニラとエビを使いましたが、エビがなければかわりに豚肉をつかってもOK。やわらかい有機のニラはどちらとも相性ばっちりです。 皮がごちそう!手作りでもっちもち!! 皮はスーパーで出来上がったものを買えば手軽ですが、手作りすると驚きのおいしさ。できれば、粉も国産にこだわってみてください。粉にこだわっても、材料費はお手頃で、おもてなしにも使えるので、週末などに作り置きして、冷凍しておくのがおススメです。( 時間がある時は、材料を2~3倍にしてたくさん作ります。冷凍庫に置いてあると、時間がないときにも、お湯で湯がくだけですぐに食べられるので幸せ!) ニラとエビの水餃子 【材料】2~3人分 約30個 皮 ・薄力粉 120g ・強力粉 120g ※ 粉はいずれも国産がオススメです。薄力粉は地粉(中力粉)でもかまいません。 ・お湯 160cc ・打ち粉(片栗粉) 適量 具 ・有機ニラ 1束 ・えび(無頭 むき海老でも可)200g ・有機しょうが ひとかけ(親指の先ぐらいの大きさ) ・片栗粉 大さじ1 ・卵白 1個分 ※卵黄は、すぐに使うあてがなければ醤油漬けにして冷蔵庫に。納豆やごはんのおともに。 ・塩 小さじ1/3 ・砂糖 小さじ1/2 つけダレ ・醤油 大さじ2 ・酢 大さじ1 ・ラー油 各自好みで 【作り方】 1.生地を作ります ・薄力粉と強力粉を大きめのボウルに入れて混ぜ合わせます。 粉を菜箸でぐるぐると混ぜながら、熱湯をそそいで、そぼろ状にまとまりができてきたら手でこねはじめ、5分程こねてひとまとまりになったら、濡れふきんをボウルにかぶせて、5分休ませます。 ・粉にお湯を注いで、そぼろ状にしてから、こね始めます。 さらに5分こね、5分休ませて、もう一度こねます。(こねて休ませることを繰り返すことで、生地がしっとりと滑らかにまとまります) ・こね終わった生地に濡れ布巾をかぶせ、15分ほど休ませます。この間に具を作ります。 2.具をつくります ・ニラを小口切り、エビは殻をむいて、細かく刻みます。 ・ボウルに刻んだニラとエビ、すりおろしたしょうがなど、具の材料をすべて入れて混ぜ合わせます。 3.皮に具を包みます ・休ませておいた生地を、打ち粉をひいたまな板に出して二つに切り分け、さらにその生地を転がして棒状にします。画像のように三角に切ります(ひとつ18gぐらいで約30個)。 ・丸めた生地に打ち粉をまぶし、のし棒で丸く、直径12cmぐらいに押し広げます(広げ方にコツがあります。詳しくは下のイラストで...) 打ち粉を丸めた生地のおもてうらにたくさんまぶしてから、のし棒で広げていきます。直径約10cm前後 ・小さな容器に水を用意します。生地の真ん中に、スプーンですくって具をのせ、片側に水を塗って二つ折にしてからひだを作って、具が飛び出さないようにひだの部分を押さえます。 包んだら、打ち粉を敷いた大きなお皿やまな板の上に、お互いにひっつかないように並べます。ゆがくまでにモタモタしていると、具から水分が出て、持ち上げた時に、バラバラになったりするので注意。 ・冷凍する場合は、ここで、多めに打ち粉をつけてバットや保存容器に入れて冷凍室へ。 ひっついてしまうと、後でやっかいなので、隙間をあけるか、粉をしっかりつけて冷凍します。容器の中で、二段にする時は、間にラップフィルムをはさんでおくと安心。 ・大きめの鍋に2ℓの水を沸かし、沸騰したら、餃子についた余分な打ち粉を払い(そのままだとお湯がドロドロになります)重ならないぐらいの個数をお湯に入れて2~3分ゆがきます。全体に透明感が出て、具の緑色が透けるように見えてきたらゆであがりです。 皮が分厚かったりすると、ゆで上がるのに時間がかかるので注意。ゆで方が足りない場合、生地が白っぽく、中身のエビが赤くなっていなかったりします。どうかな?と思ったら試しにひとつ引き上げて割ってみて。 茹で上がった餃子の水気を切って皿に盛り付け、熱いうちにつけダレをつけていただきます。 【おまけ】

エビの殻としっぽをダシにしてスープができます。ざつと水洗いしたエビの殻を、しょうがの皮やネギのかけらとともに水に入れ、弱火にかけて沸騰したら火を消します。これだけ。ザルで漉した後、再度煮立ててアクをすくい、塩や醤油、みりんやナンプラーなどで調味してスープに。水餃子を浮かせてワンタンスープ風、春雨スープなどにしてもおいしいです。 エビの殻も、生姜の皮も、工夫次第で有効活用。捨てたらもったいない。 キャベツといえば、いろんな料理に使えて年中手に入る便利なお野菜。冷蔵庫に常備しているお宅も多いのでは?そしてキャベツのレシピといえば、やっぱりお好み焼き!関西人のレシピ担当は、お好み焼きにはうるさいです。あれこれ食べた末にたどり着いた我が家のレシピ、ご紹介したいと思います。 有機キャベツたっぷりお好み焼き 【材料】2人分(大きめの2枚) ・有機キャベツ 1/4個(約400g) ・有機青葱 1/2束 ・薄力粉または中力粉 カップ1/2 ・豚バラ肉または細切れなど(脂身多め) 100g ・卵 2個 ・だし汁 カップ1/4 ※春キャベツは水分が多めなので、だし汁控えめですが、普通のキャベツを使用する時は、もう少し増やして ※だしの素などを使用する時は、塩分が含まれていることがあるので、以下の調味料の量を加減してください。 ・塩ひとつまみ ・醤油 小さじ1 ・なたね油など(揚げ物に使った残りでよい)大さじ2 ・中濃ソース ・青のり ・かつお節 ・紅ショウガ ※ 特製レシピあります!→こちら 【作り方】 1・豚肉を10cm程度に、ネギを細かく輪切り、キャベツを細かく千切りにします。 ※ キャベツの切り方が一番のポイント!千切りが苦手な人はスライサーを使っても。芯の部分は切り取って、斜めに薄く切ってから千切りにします。 苦手な人は道具に頼ろう。あとは練習。みじん切りでもいいのかも。試したことないですが。 葉っぱの芯まで捨てずに食べられます。まず筋を断ち切るように斜め切りにして・・ さらに千切りにすれば、OK。雑に切ると、生地の口あたりがわるくなるのでここでてを抜かぬこと。 2・1に塩と醤油を入れて混ぜます(塩分を入れて混ぜると水分がキャベツからじわりと出てきます) 3・2に小麦粉を入れてざっと全部にまぶすようにして、卵とだし汁を溶いたものを入れてざっと混ぜます。 ※さっくり、粉っぽさがなくなるまで混ぜる。ただし練らないこと。 4・フライパンに油(大さじ1)を入れて熱し、煙が出る直前ぐらいで火を止め、4の生地を半分入れて中火にかけます。 5・コテで生地を寄せて形を整えながら焼きます。上に豚肉を広げて載せて、底に焼き目がついたら、鍋の蓋や皿を載せてフライパンをひっくり返し、コンロにフライパンを置いて、生地をそろりとスライドさせてフライパンに戻します。 生地の上に、肉を広げて載せます。 生地をコテで、少し持ち上げてみて、いい感じに焼き目がついたところで、いよいよひっくり返します。このレシピでは生地が柔らかいので、コテでひっくり返すと失敗しやすい。鍋の蓋を使います。 ただし、ホットプレートで焼きたい人は、生地を小さめに、この半分ぐらいにすれば、コテだけでも簡単に引っくり返せます。 5・弱火で10分ぐらい焼き、生地がしっかりとして、肉においしそうな焼き目がついたら、できあがりです。皿を載せて、フライパンをひっくりかえして皿に移します。

6・ソースを塗り、好みでマヨネーズ、かつおぶし、青のり、紅生姜をトッピングしてできあがりです。焼きたてあつあつ、かつお節が踊っているうちに召し上がれ。 吾妻旬彩で作っている葉玉ねぎを使ったレシピを紹介します。 葉玉ねぎは葉っぱまで食べられるのもうれしいところです。貯蔵用の玉ねぎの葉っぱは固いので、出荷前に切り落としてしまうのですが、この時期の玉ねぎはこのまま出荷。玉ねぎのレシピの他、普段白ネギを使っているお料理にも使ってみてはいかがでしょうか? おススメは豚丼。と、いっても、具材のほとんどは葉玉ねぎなので、玉ねぎ丼かな?玉ねぎが柔らかくて甘いので、肉は出汁にする程度で充分。玉ねぎの甘みと旨みをぜひお楽しみください。 葉玉ねぎ豚丼の作り方 【材料】約2人分 ・新玉ねぎ 1個(葉っぱも全部) ・しめじ 1/2株 ・豚肉細切れ 100g(脂身多めのものを選ぶとおいしい!) ・油 大さじ1 ・塩・こしょう 少々 ・紅ショウガ 適量 →紅ショウガはこちらにレシピがありますよ ・ごはん 調味液 ※下の材料をお椀などに入れて混ぜておきます。 ・水 大さじ3 ・しょうゆ 大さじ2 ・みりん 大さじ1 ・砂糖 小さじ1/2 【作り方】 準備・米を洗って、ごはん炊いておきます。 1・玉ねぎをくし切りに、葉っぱの部分は斜めに切ります。しめじは根元の固い部分を切り落として、食べやすい大きさに裂いてバラバラにしておきます。 2・フライパンに油を入れて火をつけ、油が温まったら肉を1/3量ほど入れ、塩コショウをして炒めます。半分ぐらい火が通った所で、切った玉ねぎとしめじを入れて、玉ねぎがしんなりとするまで炒めます。 3・一旦火を止めて、残りの肉を広げて、2の上に乗せ、あらかじめ混ぜた調味液をかけて蓋をし、中火で、肉に火が通るまで加熱します。 ※最後に少し味見をして、好みで調味料や水を足してください。調味料を足した場合は軽く再加熱します。 4・ごはんを丼に盛り、3を煮汁ごと盛りつけ紅ショウガを細切りにしたものを載せて完成です。 丼にしなくても、このままおかずの一品にしても。糸こんにゃくや、焼き豆腐を入れてもおいしいです。 お弁当に入れる場合は、ごはんにかけてしまうとびしゃびしゃになるので、ごはんとは別の密封容器に入れておくといいかもしれませんね。冷めてもおいしいのですが、電子レンジなどで温めることができれば最高です。 大地と自然の恵みでは一年中作っている「ニラ」は鍋物にもぴったり。青い野菜が少なくなる時期も、ずっと頼りになります。寒い日におなかのなかから暖かくなりたい、ということで、今日紹介するのは韓国風のチゲ(鍋という意味)。調理手順は辛い豚汁、という感じなので、気軽に試してみてくださいね。 にらたっぷり・旨辛チゲの作り方 【材料】2~3人分 ・豚バラ肉または豚コマ切れ肉 200g ・絹ごし豆腐 1丁 ・白菜 1/4 ・ニラ 2束 ・しめじ、しいたけなどのキノコ類 適宜 ・塩 少々 ・ごま油 大さじ1(普通の油じゃなくてごま油を使うと、少し本場風になるのですね) ・水 4カップ ・みそ 大さじ2 ・コチュジャン 大さじ2 ※ シメにうどんやラーメン、ごはんがあれば大満足!雑炊をする時は、溶き卵ととろけるチーズを入れるのが私のお気に入りです。 【作り方】 1・具材をそれぞれ食べやすい大きさに切ります。 2・鍋にごま油を熱し、豚肉を入れて炒めます。半分ぐらい火が通ったら白菜のキノコも入れて全体にしんなりとするまで炒めます。 3・2に水を加えて火にかけ、煮立ってきたらアクをすくって火を弱めます。鍋から煮汁を少し取ってボールに入れ、みそとコチュジャンを溶きます。これを鍋に戻してからスープの味見をして、好みで調味料を足します。(味噌の塩分は品物によって全く違うので、かならず最後に味見を)最後にニラと豆腐を入れて、蓋をして火が通るまで煮れば出来上がりです。何人かでいただくなら、食卓にコンロと鍋を置いて、具材を足しながら食べても良いですね。お鍋の後のシメは、うどんやラーメン、ごはんを入れておじやにしてもおいしくいただけます。 補足 ・市販の鍋の素は便利ですが、無添加の手作りスープは格別です。味噌やコチュジャンは物によって塩分にかなりバラつきがありますので、必ず味見をしてスープの味の調整を。 ・辛いの苦手、という人やお子さんのいるご家庭では、辛味を入れない味噌仕立ての鍋にして、各自好みで、コチュジャンや、七味などを加えるとよいかもしれません。味噌のかわりに塩や醤油で味付けすれば「ちゃんこ鍋風」に。 ・豚肉の代わりに、ぶつ切りの鶏肉や、ひき肉のつくねを入れてもおいしい。 ・コチュジャンが入手できない場合、豆板醤にみりん、砂糖を加えると似た味わいになります(コチュジャンとトウバンジャンはそれぞれ、豆や麹、唐辛子が原料の辛い味噌ですが、コチュジャンにはもち米の麹や糖分が使われていて、豆板醤よりも甘みが強いのが特長です)それぞれのお国の皆様には、全然違う!などと言われてしまいそうですが、オリジナルレシピってことでここはひとつ。。 寒い時や、風邪ひきの時におすすめしたいのが、このおうどん。普通お出汁にトロミがつけてあるので、冷めにくく、じんわりとあたたまります。さらに、ネギと生姜をたっぷり載せれば、汗がにじんで体はポカポカ。食べたらさっと布団に入って早めに安むのが、風邪をこじらせないコツです。 ホカホカあったまるおろし生姜たっぷりのあんかけうどん 今回は出汁から作りましたが、出汁の元やら液体の出汁を使っても。 【材料】 ・ゆでうどん 1玉 ・鶏もも肉 1/2枚 ・青ねぎ 2本 ・生姜 ひとかけ ・つゆ ・水450cc ・昆布 ひとかけ ・削り節 ひとつかみ ・しょうゆ 大さじ2 ・みりん 大さじ2 ・しお 小さじ1/2 ・とろみ用 水溶き片栗粉 ・片栗粉 大さじ1と1/2 ・水 大さじ2 【作り方】 下ごしらえ ・ネギを斜めに切ります。 ・生姜をすりおろします。 ・鶏肉は食べやすい大きさに切ります。 51・出汁をとります。水に昆布を入れて弱火にかけ、小さな泡が出てきたら昆布を引き上げます。(昆布を入れたまま沸騰させると生臭くなるので、沸騰前に取りだします)沸騰したら削り節を入れて火を止め、5分ぐらい置いてからざるで漉します。 水からごく弱火で煮始めて、これぐらいで引き揚げます。 ・削り節はカツオ以外に、鯖やイワシなどが原料のものもあります。今回はイワシの削り節を使用しました。 ・削り節も煮立て過ぎると、風味が悪くなるので、お茶を出すぐらいの感覚で、投入したら火を止めます。 ・さぬきうどんでは、いりこを使うのが一般的ですが、この場合、頭と内臓は丁寧に取って使います。 昆布は水から入れて、沸騰する前、上の画像のように小さい泡が出てきたら引きあげる。煮立てると、ぬめりや臭みが出ます。 2・材料を煮てつゆに味付けをします。 1の出汁に、ネギの白い部分と鶏肉を入れて弱火にかけ、沸騰したらあくをすくって、調味料を入れます。ひと煮立ちしたら味を見て好みで 調味料を足します。うどんと、水溶き片栗粉が入るので、この時点で少し濃いくらいでちょうどいいかもしれません。 ※ ネギの白い部分と鶏肉を先に入れるのは、ここからも出汁を取るためで、アクを丁寧にすくうのも、すっきりと美味しいつゆを作るポイントです。 3・うどんを入れて2~3分煮ます。 固さは好みがあるので、途中で味見してみましょう。私は柔らかめが好きです。 4・つゆにトロミをつけて、器に盛りつけ、ネギと生姜を載せて完成です。 好みで溶き卵を入れたり、かまぼこなんか添えてもいいですね。

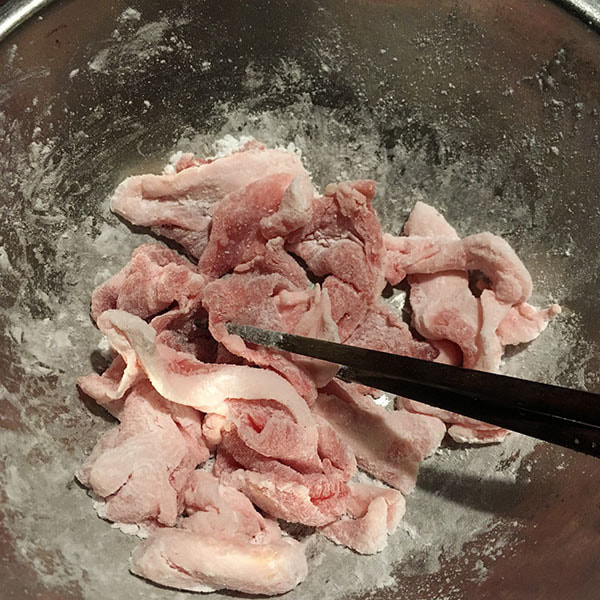

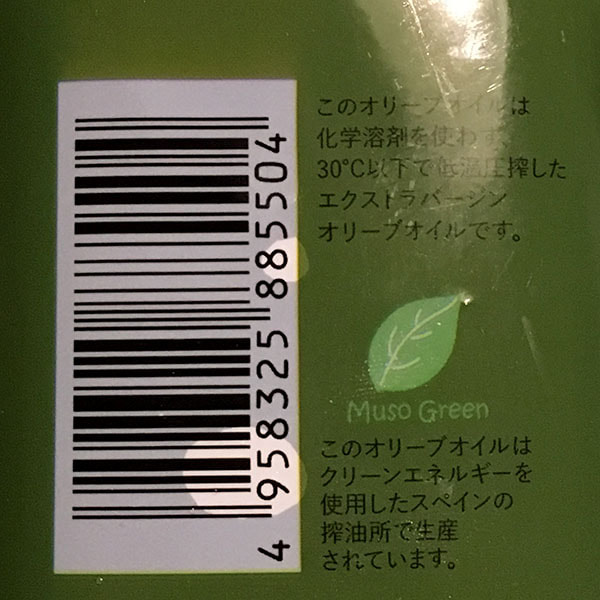

溶き卵を入れるのは、トロミをつけた後、火を弱めずに細く溶き卵を注ぎながら菜箸で混ぜると、固まらずふんわりと仕上がります。 茄子を油で調理した料理っておいしいですよね。トロリととろける果肉に絡まる油。。味を濃い目につけたら、白いご飯が止まらなくなる魔のおかずになります。素材ごとに、相性、というものがありますが、これはみんな好きでしょ?という最強の組み合わせ、「茄子・にら・豚肉」を使った間違いのないレシピです。 ダイエット中の人は、いったん忘れて?調理終了後にごはんが炊き上がるようにセットするのを忘れずに、いざ、最強のごはん友を作りましょう。冷めてもおいしいので、大目に作って、お弁当のおかずにするのもおすすめですよー♪ まずは材料を用意しましょう。 自慢の有機茄子とニラ!さらに生姜もわたしたちの畑から!自給率高めのレシピとなっております。 【材 料】約2~3人分 ・有機茄子 3本 ・有機にら 一束 ・豚肉細切れ 100g ・塩 少々 ・片栗粉 大さじ1 ・揚げ油 適宜 ※1 低温圧搾の菜種油 ・調味液 |・しょうゆ 大さじ1と1/2 |・みりん 大さじ1 |・きび砂糖 小さじ1/2 |・米酢 大さじ1/2 |・水 大さじ2 |・しょうが 1かけ |・にんにく 1かけ ※ さらにお好みで鷹の爪や豆板醤などの辛味を加えても美味。 ※1 大事なことなので、しつこく。揚げ油は低温圧搾の菜種油推奨です。特にお茄子は油を吸うので、油を食べているようなもの。低温圧搾の菜種油は、油の香りや風味がよく、油もたれしにくいおいしい油です。しっかりと漉して新しい油をつぎ足しながら使えば安価な油よりも長持ちするので、結果的には経済的かも。ただし、油の温度を高くしすぎたり、肉や魚を多く揚げたりすると酸化しやすいので、ぶくぶく泡が出て色が濃くなったり、風味が落ちたら新聞紙などに吸わせて、適切に廃棄するようにしましょう。 レシピ担当が使用している油はこちら。他に、鹿北製油さんのなたね油もおすすめ。 自然食品を取り扱うお店で入手できます。 米澤製油 http://www.yonezawaoil.com/index.html 鹿北製油 http://www.kahokuseiyu.co.jp/product/rapeseed-oil 【作り方】 1・材料を準備します。 茄子は縦に四等分し、画像のように食べやすい大きさに切ります。(斜めに切ると火が通りやすくなります) ニラは4~5cmに、豚コマ切れも食べやすい大きさに切ります。 2・豚肉の細切れに塩少々と片栗粉をまぶします。 片栗粉をまぶして揚げておくと、調味液がトロリとからむのです。 3・しょうゆ、みりん、砂糖、米酢ににんにくと生姜のすりおろしを加え、調味液を作ります。 4・揚げ油を中華鍋か天ぷら鍋に入れて加熱し、180℃で、茄子を1/3ぐらいずつ入れて揚げます。茄子に少し色が付き、泡が大きくなったら、ひきあげて油切りのザルやキッチンペーパーを引いた皿に広げて、余分な油を切ります。 5・茄子に続いて豚肉を揚げます。余分な片栗粉をしっかりと落とし、かたまりにならないようにひとつひとつ菜箸で落として、浮かんで来たら、一度ひっくり返し、薄くきつね色になったら、引き上げて油を切ります。 このまま揚げたてに塩コショウしてそのまま食べても、豚コマのから揚げみたいで、ビールが飲みたい味です。 揚げたてをうっかり全部食べちゃっても(!)大丈夫。茄子とニラだけでも充分に美味しいです。(肉があったことは内緒です) 6・中華鍋か深めのフライパンに、ニラ、揚げた茄子と豚肉を入れて軽く炒め、調味液を加えてひと煮立てしたら完成です。揚げた具材から油が出ますので、炒め油は不要です。ニラがしんなりとしたら、ざっと調味液をからめてひと煮立て。。 この照りですよ!!白いご飯が輝くお献立。。おなか減りましたね。

ほろ苦い菜花とにんにく、オリーブオイルをたっぷり使った簡単でヘルシーなパスタ。をご紹介します。 【材料】1人分 ・パスタ 100g ・水 1.5ℓ ・塩 大さじ1 ・有機な花 1/4束 ・にんにく 1/2かけ ・鷹の爪 半分 ・エクストラバージンオリーブオイル 大さじ2 ・しお、こしょう 各少々 【作り方】 下ごしらえ ・にんにくは薄皮をむき、薄切りにします。 ・鷹の爪は輪切りに ・な花はよく洗って、4~5cmぐらいの長さに切ります。根元の太い部分は縦や斜めに切っておくと火が通りやすい。 1. 大きめの鍋に水と塩を入れ、強火にかけます。沸騰したらパスタを入れて、くっつかないように菜箸やトングで軽くさばきます。(パスタのゆで時間は10分前後ですが、太さによって異なるので、パッケージを参考に)パスタを茹でている間に、具材を調理します。(2) 2. 大きめのフライパンか中華鍋にオリーブオイル、にんにくスライス、鷹の爪の輪切りを入れて、弱火でじわじわと加熱します。にんにくを焦がさないように、明るいキツネ色になったら、火を中火にして、な花とパスタのゆで汁を大さじ2入れて、炒めながら軽く蒸すようにして、な花がしんなりとしたら火を止めます。 3. ゆで時間の1分前ぐらいに、一本取り出して、固さを確認し、好みの茹で加減より、ほんの少し固いぐらいのタイミングで、ざるに開け、お湯を切ります。 4. ゆで上げたパスタを素早く2に投入し、塩、こしょうで味を調えて出来上がりです。 肉の気配がしないとモノタリナイという方は、にんにくと鷹の爪を炒める時に、ベーコンやソーセージなどを入れても。その場合、オリーブオイルをやや控えめにして。

|

ARCHIVES

12月 2021

CATEGORY

すべて

|